成田悠輔の経歴を調べていると、生い立ちや不登校経験など、一般的な人物とは一線を画したエピソードが目立つことに気づくでしょう。

彼のすごさは、独特な感性から生み出される発想力や、話題を呼んだスピーチにあります。家庭環境を含め、特に父親や弟との関係が影響を与えたという点も興味深く、論文や著書では彼ならではの視点が若者を惹きつけています。

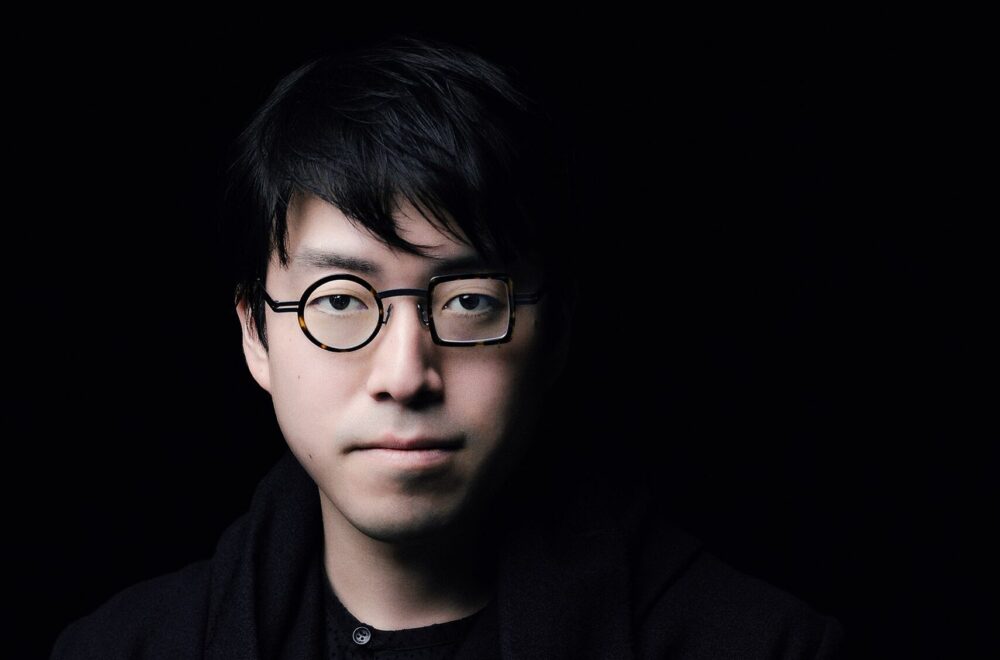

また、彼自身を象徴するような独特のメガネやファッションも注目される要素の一つです。本記事では、成田悠輔の経歴を軸に、こうした彼の魅力を多角的に掘り下げていきます。

成田悠輔の経歴から見る人物像

- 生い立ちから見る独自の感性

- 不登校経験が生んだ思考力

- 父親の影響と家庭環境

- 弟との関係が与えた刺激

- ファッションセンスの秘密

生い立ちから見る独自の感性

成田悠輔さんの生い立ちを見ていくと、幼少期からすでに人とは違った独特の感性を持っていたことがわかります。これは単に彼が優秀だったからというよりも、むしろ周囲に馴染めなかったことが、彼独自の世界観を作り上げるきっかけになったと考えられます。例えば、成田さんは幼い頃から同年代の子供が関心を示さないような哲学や文学に興味を持ち、深く考えることを好んでいました。多くの子どもたちが友達と遊ぶことに夢中になる中、成田さんは自宅で一人本を読み耽る時間を大切にしていたのです。

一方で、この感性が必ずしも良い方向に働いていたとは限りません。子供時代の彼は、自分の興味を周囲に理解してもらえず、孤立感を味わった経験も少なくありませんでした。しかし、その孤独な時間が彼の思考を深め、普通なら疑問にさえ思わないことに対して新しい視点を提供する力を養ったとも言えます。つまり、成田悠輔さんの独自の感性とは、本人の孤独や違和感を源泉として育まれたものなのです。

これらのことから、成田さんの感性が一般的な視点と異なるのは、幼少期から他者と距離を置き、自分の内面をじっくりと見つめる時間が豊富にあったためでしょう。多くの場合、私たちは他者と共感し合う中で感性を育てていきますが、成田さんの場合は、逆に孤独の中から独自の視点や深い洞察力を築き上げてきたのです。

不登校経験が生んだ思考力

成田悠輔さんは不登校を経験していますが、この経験が後の彼の特異な思考力を形成する重要な出来事になりました。不登校という経験自体は、一般的にはマイナスな印象を持たれやすいものです。ただ、成田さんにとっては、自らの意思で社会や学校の規範にとらわれない生き方を選択するきっかけになったのです。彼は自分自身が学校という環境に馴染めないことに気づき、無理をして周囲に合わせるのではなく、自分のペースや考え方を尊重しました。

ここで注目すべきは、不登校の期間に彼が時間をどのように使ったかということです。多くの不登校の学生が自宅で何も手につかずにいることも多い中、成田さんはこの期間を徹底的な読書と自己学習に費やしました。その結果、自分の頭で考える習慣が身につき、学校教育とは異なる形で、物事を多角的に捉える思考力を鍛えられたのです。

ただし、不登校の選択は誰にでも簡単に勧められるものではありません。彼のように自分自身で道を切り拓くことができる強い意志や目的意識があって初めて、この選択が良い結果につながるのです。成田さんの思考力の高さは、彼が単に学校に行かなかったことからではなく、その時間を主体的に使い、自分自身と向き合いながら深く物事を考える習慣を作ったことにこそ理由があります。

父親の影響と家庭環境

成田悠輔さんが持つユニークな思考法や視点には、父親や家庭環境から受けた影響が大きく関わっています。一般に、子どもの人格や考え方には親の価値観や家庭の雰囲気が強く影響するものですが、成田さんの場合、父親から多くの刺激を受け、自ら考える力を育んできました。

成田さんの父親は、型にはまらない独特な価値観を持った人物だったと知られています。家庭では自由に議論する空気が作られており、父親自身も積極的に社会や物事について考える姿勢を示していました。このような環境の中で育った成田さんは、自然に物事を鵜呑みにすることなく疑問を持ち、常に問いを立てる癖を身に付けました。

しかしながら、家庭環境が自由であるがゆえに、規律や社会的な一般常識とのギャップが生じた可能性も否定できません。これは、社会との接点を持つ上でのデメリットにもなり得ます。ただ成田さんの場合、このようなデメリットを自身の特性として捉え、むしろ社会が求める一般常識にとらわれない斬新な発想へと転換してきました。

こうして成田悠輔さんの独特の視点や考え方は、父親からの影響と家庭環境に深く結びつきながら形成されました。自由な家庭の雰囲気がなければ、彼の持つ個性的で魅力的な発想は生まれなかった可能性があるでしょう。

弟との関係が与えた刺激

成田悠輔さんの弟である成田修造さんとの関係は、彼の人生に大きな刺激を与えています。兄弟というのはお互いに影響を与え合う関係ですが、この兄弟の場合は一般的な兄弟関係とは少し異なります。お互いに優秀でありながら、それぞれが全く異なるフィールドで活躍しているため、良い意味で競争心や刺激を与え合える関係にあるのです。

例えば、弟の修造さんは起業家としてビジネスの最前線で活躍しています。兄である悠輔さんが学術的な分野で独自の理論や見解を展開している一方で、修造さんは実践的な経営や事業構築に関して高い能力を発揮しています。このように、それぞれが得意な分野で活躍しているからこそ、互いの考え方や価値観に触れるたびに新たな刺激が生まれるのです。

また、兄弟間で行われる議論や対話も、成田悠輔さんにとって重要な刺激となっています。弟である修造さんのビジネス的な視点やスピーディな判断力に触れることで、悠輔さんは自分自身が持つ考え方に新たな視点を加えることができます。一方で修造さんにとっても、兄の持つ深く緻密な思考が自分のビジネスアイデアに新しい示唆を与える機会になっています。

ただし、兄弟の関係が刺激的であることは必ずしも良い面ばかりではありません。時には価値観や考え方の違いから対立や摩擦が生じることもあります。いくら良い関係であっても、近しい存在だからこそ衝突が避けられない面もあるでしょう。しかし、このような衝突すらも成田悠輔さんにとっては思考の幅を広げる刺激となり、互いに異なる視点を尊重する土壌が築かれているのです。

こう考えると、弟との関係は単なる家族という枠を超え、お互いに刺激を与え合うパートナーのような存在であると言えるでしょう。

ファッションセンスの秘密

成田悠輔さんは、その独特なファッションセンスでも注目されています。彼の服装は一見するとシンプルでありながらも、どこか普通とは違った個性を感じさせます。このファッションセンスには、実は明確な理由があります。成田さんはファッションに対して自己表現の一部として捉えており、常識や流行にとらわれるのではなく、自分らしさを軸に服装を選んでいるからです。

具体的には、成田さんが身につける服や小物は派手ではありませんが、選び抜かれたデザインや質感、細かなディテールにこだわっています。例えば、彼がよく身に着けるメガネはただの視力矯正のための道具ではなく、自分を表現するアイコンのような役割を果たしています。このようなアイテム一つひとつに強いこだわりを持つことが、彼独自のファッションセンスを生んでいるのです。

また、成田さんはファッションを「コミュニケーション手段の一つ」とも捉えています。彼がメディアや講演に登場する際、周囲の目を引くようなアクセントを入れたコーディネートをすることがあります。これは自分自身の主張やメッセージを視覚的にも伝えたいという思いがあるためでしょう。つまり、成田さんのファッションは単におしゃれを追求するのではなく、相手に自分の個性や考え方を理解してもらうための工夫でもあるのです。

一方で、彼のファッションには注意点もあります。それは、個性的すぎる服装が時に周囲に理解されず、違和感や誤解を招くこともあるということです。自分らしさを表現するには多少のリスクが伴いますが、成田さんはそれすらも受け入れており、むしろそれを楽しんでいるように見えます。

こうした理由から、成田悠輔さんのファッションセンスの秘密は、服装を自己表現の手段として活用し、自分自身の考えや価値観を明確に伝えようとする姿勢にあるのです。

成田悠輔の経歴が注目される理由

- 話題を呼んだスピーチ力のすごさ

- ニコ没の意味を訴える

- 独創的な著書が人気の理由

- 特徴的なメガネが持つ意味

- 若者を惹きつける独特な視点

話題を呼んだスピーチ力のすごさ

成田悠輔さんのスピーチが話題を呼ぶのは、その卓越した話術と独特な表現力があるからです。一般的なスピーチでは、明確な結論やメッセージを伝えることが求められますが、成田さんのスピーチはあえて聴衆に考える余地を残します。これは「単に答えを与えるのではなく、自ら考える力を養ってほしい」という成田さんの思想に基づくものです。

例えば、彼はスピーチの中であえて矛盾するような意見を提示したり、一般的に受け入れられている考え方を逆説的に覆す表現を多用します。このため、聴いている側は自ら思考を深めることになり、「成田悠輔のスピーチを聞くと視点が広がる」と評価する人も多くいます。

ただ、このようなスタイルは、時には誤解を生んだり、分かりにくさを指摘されることもあります。しかし、こうした難解さが逆に好奇心を刺激し、多くの人が彼のスピーチを聞きたくなる理由になっているのです。

いずれにしても、成田さんのスピーチ力は「他人に新しい気づきを与える」という点で非常に優れており、そのため話題性が高いといえるでしょう。

ニコ没の意味を訴える

成田悠輔さんがよく使う「ニコ没」という言葉は、「ニコニコして何もしないまま人生を終えてしまう」という意味合いで使われています。これは、現代社会にありがちな「表面的な幸せ」や「他人との調和を重視するあまり、自分自身の本当の目的や意志を見失ってしまうこと」への警鐘として発信しているメッセージです。

例えば、彼は若者向けの講演やメディア出演でこの「ニコ没」の概念を度々伝えています。彼が訴えるのは、「自分が本当にやりたいことを自覚し、それを明確に行動へ移すことが重要だ」ということです。周囲の期待に応えるだけの人生を送ると、表面的には幸せに見えても、内面的には虚無感を感じることが多くなるという指摘です。

一方で、「ニコ没」を避けて自分の意見や行動を明確に示すことは、時には周囲との軋轢を生む可能性があります。この点について成田さんも認識しており、「あえて対立することになっても、自分自身を偽らないことが重要である」と強調しています。

つまり、「ニコ没」は、現代人が人生の選択や生き方について考えるきっかけを与える、成田さん特有の重要なキーワードとなっています。

独創的な著書が人気の理由

成田悠輔さんの著書が広く人気を得ているのは、彼が提示するテーマが斬新で、かつ一般的な常識や価値観をあえて逆転させる視点があるからです。多くの読者は彼の著書を読むことで、自分自身の固定観念や社会常識に疑問を持つことになります。

例えば、成田さんは社会問題や経済、教育といった一般的なテーマについても、通常の視点とは違う切り口で分析を行います。特に、これまで常識とされていた価値観や制度が、必ずしも現代の社会状況に適していないという主張をすることが多いです。このような刺激的な内容に、読者は新鮮さを感じ、熱心に支持しています。

ただし、こうした逆説的な視点や表現方法は、一部の読者にとっては受け入れがたかったり、内容が複雑に感じられることもあります。そのため、分かりやすさを求める読者には少し難しいかもしれません。

しかし、いったんその表現やテーマを理解すると、他の書籍にはない深い気付きや洞察が得られるというのが、成田さんの著書が人気を集め続ける理由なのです。

特徴的なメガネが持つ意味

成田悠輔さんのトレードマークといえば、左右非対称で独特な形状のメガネです。このメガネは単に個性的なファッションアイテムとしてだけでなく、彼自身の思想や考え方を表現する象徴ともなっています。

例えば、この非対称なメガネが持つ意味には「常識にとらわれない視点」や「世の中の偏りを明確に意識し、物事を多角的に見る重要性」という彼自身のメッセージが込められています。実際に成田さんは、自身の講演やメディア出演時にも「視点を固定化せず、多面的に考えることが重要だ」と繰り返し述べています。

もちろん、こうした目立つ外見は、時には彼を知らない人から奇抜に見えたり、理解されにくい場合もあります。しかし、逆に言えば、この特徴的なメガネがあるからこそ、彼のメッセージや存在感がより際立つのです。

つまり、メガネは単なるファッションではなく、彼の哲学や考え方を社会に発信するための一つの重要な手段だといえます。

若者を惹きつける独特な視点

成田悠輔さんが特に若い世代から支持されるのは、彼が社会や人生に対して独特な視点を持ち、現状に悩む若者に新しい考え方を提示しているからです。

例えば、彼は教育やキャリア、経済といったテーマについても、従来の常識にとらわれない視点で分析し、社会が提供する画一的な「成功の道筋」に対して疑問を投げかけています。成田さんが示す視点は、「自分らしさ」や「自由な発想」を大切にし、若者たちが抱く不安や閉塞感を軽減する可能性を秘めています。

一方で、彼の提案する考え方や生き方は、時に現実的な制約や社会の慣習との衝突を生むこともあります。しかし、若者たちはこのような現実的なリスクを承知の上で、「従来通りの生き方よりも、自分らしい人生を選びたい」と彼の主張に共感を寄せています。

その結果、成田悠輔さんの独特な視点は、「自分の人生を自分で選ぶ勇気を与える」という意味で、若い世代にとって非常に魅力的に映るのです。

成田悠輔の経歴から見える独特な人物像

- 幼少期から孤独を好み独自の感性を形成

- 不登校時代に多角的な思考力を養った経験を持つ

- 型破りな父親との家庭環境が自由な思考を育んだ

- 弟との刺激的な関係性が思考の幅を広げる

- 個性的なファッションを自己表現の手段として活用

- スピーチではあえて答えを示さず考える余白を残す

- 「ニコ没」を通じ主体的な生き方を訴えている

- 著書では常識を逆転させる斬新な視点が人気

- 非対称なメガネに多面的思考のメッセージを込める

- 若者の閉塞感に新しい視点を提示し支持を得る

- 自己学習を通じて独自の視野を獲得

- 社会規範から距離を置くことで個性を確立

- 常識に疑問を持ち続ける姿勢が評価される

- 現代社会への鋭い批評力を持つ

- 自らの違和感を創造力の源泉にしている